Depuis la victoire de la révolution khomeiniste le 11 février 1979 et l’instauration de la République islamique, les relations entre l’Iran et le Liban n’ont jamais été celles de deux États souverains traitant d’égal à égal. Dès le départ, Téhéran a exploité les fractures confessionnelles au Liban et la nature même de son système politique et social pour y infiltrer son projet politico-religieux, faisant du pays un terrain privilégié pour l’exportation de sa révolution. Cette stratégie s’est concrétisée avec l’arrivée des Gardiens de la révolution à Baalbeck en 1982 et la fondation du Hezbollah.

Avec la fin de la guerre civile libanaise et la mise sous tutelle du pays par le régime syrien au début des années 1990, l’Iran a consolidé son influence, profitant de la mainmise de son « partenaire spéculatif » sur la communauté chiite pour renforcer sa présence, notamment à travers le développement de la puissance militaire du Hezbollah. Après la « guerre des frères » entre le mouvement Amal et le Hezbollah, qui s’est déroulée par procuration entre l’Iran et la Syrie à partir de mars 1988, ces deux parrains ont réussi à structurer leurs relations, ce qui s’est traduit au Liban par la signature d’un accord de paix entre les deux formations chiites le 9 novembre 1990.

Le retrait des troupes syriennes du Liban le 26 avril 2005, suivi de l’enlisement de Bachar el-Assad dans la guerre civile syrienne dès le 15 mars 2011, a renforcé l’influence iranienne sur le Liban, coïncidant avec l’émergence du « croissant chiite » après la chute de Bagdad et la disparition de Saddam Hussein le 9 avril 2003.

Toutefois, Téhéran ne peut être tenue seule responsable de son interventionnisme au Liban. Une large part de la responsabilité incombe également à la classe politique libanaise, dont certains membres ont prêté allégeance à l’Iran, tandis que d’autres se sont résignés à l’état de fait, ne laissant qu’une infime minorité dans l’opposition. Face à l’ascension d’une « mini-état » dans l’État, les dirigeants libanais ont capitulé, illustrant parfaitement l’adage : « Ce n’est pas la belle qui se dévoile, mais l’absence d’hommes qui la contraint à le faire » – un cruel constat sur l’absence de véritables hommes d’État capables de défendre ne serait-ce que les apparences de la souveraineté nationale.

L’Iran affiche sa mainmise

Les responsables iraniens n’ont jamais caché leur contrôle sur Beyrouth, allant jusqu’à revendiquer publiquement cette influence. En témoigne la déclaration du général Yahya Rahim Safavi, conseiller militaire du guide suprême iranien, qui affirmait le 13 juin 2024 que « les Iraniens ont atteint la mer Méditerranée à trois reprises : deux fois sous les règnes des rois achéménides Cyrus Ier, vers 500 av. J.-C., et Xerxès Ier, en 480 av. J.-C., et une dernière fois grâce au Hezbollah libanais, qui incarne l’extension idéologique de la révolution iranienne ». Malgré ces propos d’une audace inouïe, aucun officiel libanais n’a osé interpeller Téhéran ni convoquer son ambassadeur pour obtenir des éclaircissements.

Dans la foulée de la guerre du 7 octobre, l’Iran a intensifié son rôle de « maître d’orchestre » en dirigeant son axe et en orchestrant la stratégie de « l’unité des fronts ». Des responsables iraniens ont multiplié les visites au Liban, présidant des réunions avec le Hezbollah, le Hamas, les Gardiens de la révolution et d’autres factions, tout en proclamant ouvertement que l’évolution du front libanais était tributaire d’un cessez-le-feu à Gaza. Pendant ce temps, le Premier ministre libanais, Najib Mikati, concédait publiquement, sur la chaîne « Al Jadeed » le 13 octobre 2023 : « Vous pensez vraiment que la décision de guerre et de paix est entre les mains du gouvernement ? Vous vivez sur l’île de Curaçao ? »

L’immixtion iranienne dans la gestion des affaires libanaises a atteint son paroxysme avec l’annonce du président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, lors d’une interview avec Le Figaro à Genève, le 17 octobre 2024. Il y affirmait que Téhéran était prête à négocier avec Paris la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, tout en se posant en médiateur pour un cessez-le-feu au Sud-Liban. En parallèle, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, déclarait le 4 janvier 2025 : « L’avenir de la résistance dans la région est prometteur, et le Hezbollah reconstruit méthodiquement sa force. »

L’ère Joseph Aoun : une rupture avec l’hégémonie iranienne ?

Même après l’élection du général Joseph Aoun à la présidence de la République – et malgré la clarté et la fermeté de son discours d’investiture sur la souveraineté nationale – l’Iran n’a pas tardé à afficher ses ambitions. Dès le 9 janvier 2025, l’ambassadeur iranien à Beyrouth, Mojtaba Amani, félicitait les Libanais via un message sur X, leur dictant ses orientations : « Le triangle d’or "Armée-Peuple-Résistance" doit perdurer, car la résistance fait partie intégrante du Liban. »

L’ingérence de Téhéran s’est encore manifestée lors de la visite à Beyrouth, le 31 janvier 2025, du vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Vahid Jalal Zadeh, qui exhortait les autorités libanaises à « accorder le meilleur traitement possible aux réfugiés syriens ayant fui les récents événements en Syrie ».

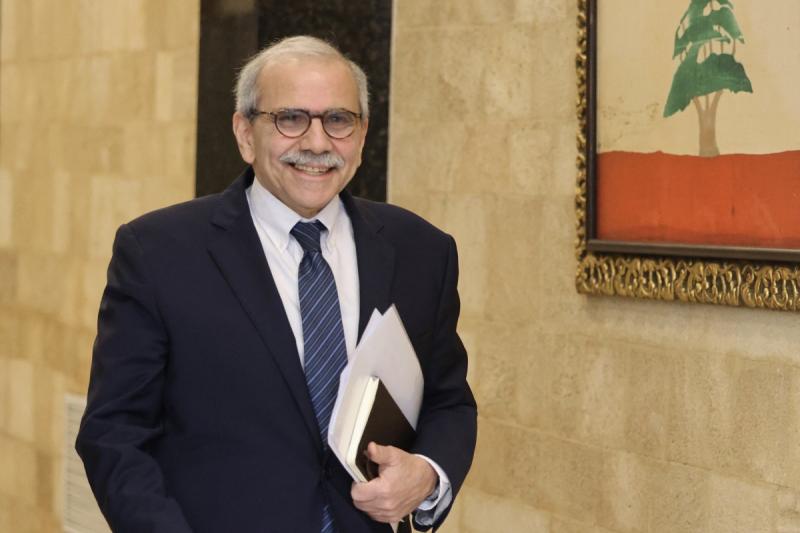

Mais le 23 janvier 2025 marquera un tournant dans les relations libano-iraniennes, avec la disparition simultanée des deux secrétaires généraux du Hezbollah, Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine. Recevant une délégation iranienne conduite par Ghalibaf, Araghchi et Amani, le président Joseph Aoun a saisi cette occasion pour affirmer avec diplomatie, mais fermeté, la volonté du Liban de rééquilibrer ses relations avec l’Iran : « Le Liban tient à entretenir les meilleures relations avec Téhéran, dans l’intérêt des deux nations et de leurs peuples. »

En lançant un « Kush-aamdid » (« Bienvenue » en persan) dans l’ère Aoun, le président libanais a subtilement signifié un changement de paradigme : dorénavant, l’égalité et le respect mutuel de la souveraineté de chaque État seront les piliers des relations bilatérales.

Un retour à l’arabité et une mise en garde implicite à l’Iran

Joseph Aoun a profité de cette entrevue pour replacer le Liban dans son giron naturel, celui du monde arabe, en saluant les décisions du récent sommet de Riyad, auquel l’Iran a participé. Il a insisté sur l’importance de la solution à deux États pour la question palestinienne et sur la reconnaissance de l’Autorité palestinienne comme seul représentant légitime des Palestiniens.

Mettant l’Iran face à ses propres principes, Aoun a rappelé que la Constitution iranienne, dans son article 9, insiste sur l’indivisibilité de la liberté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Iran, et interdit toute ingérence extérieure.

En adoptant une posture d’homme d’État, Joseph Aoun a brisé les tabous et affirmé que « le Liban est fatigué des guerres des autres sur son sol », lançant ainsi un signal fort aux Libanais : la restauration de la souveraineté nationale n’est plus un rêve, mais un objectif réalisable.

Politique

Politique