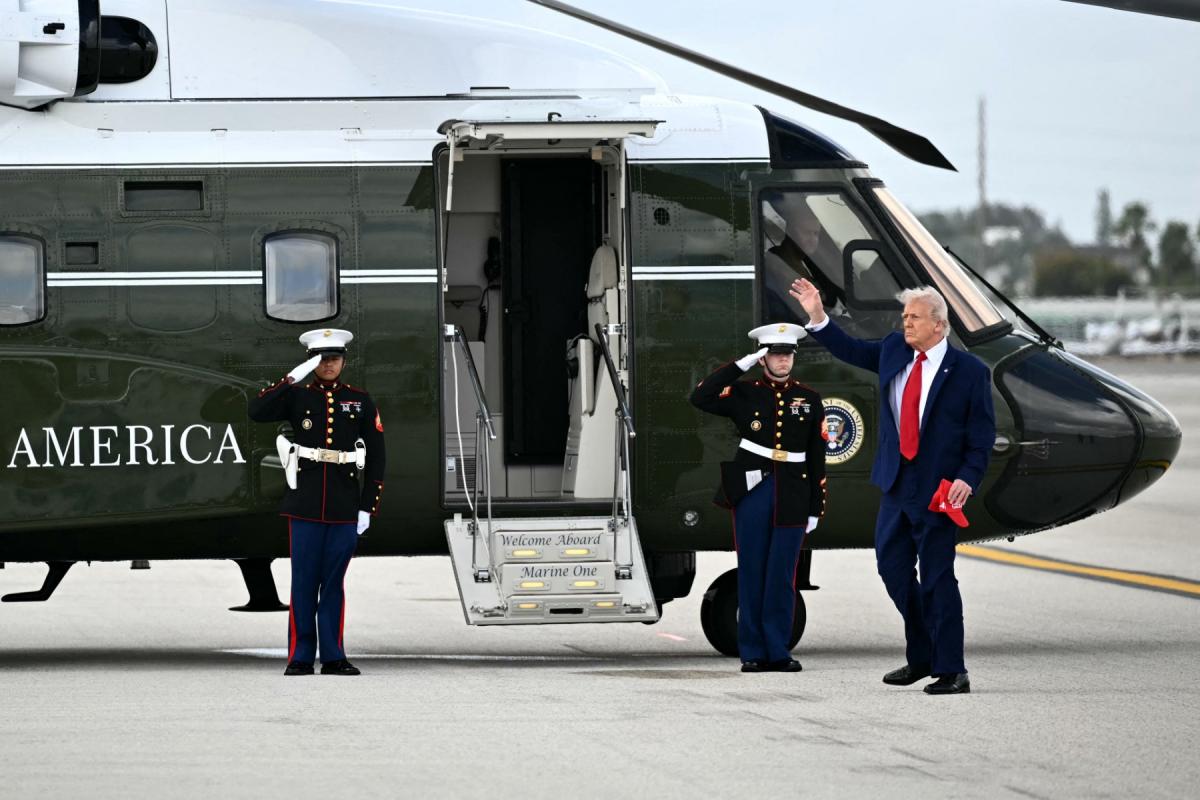

Depuis son investiture en janvier 2025, le président Donald Trump s'est engagé sur une voie non conventionnelle pour mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Faisant campagne sur la promesse de négocier la paix « dans les 24 heures », la stratégie de Trump a oscillé entre la diplomatie, la coercition et les exigences transactionnelles. Cette approche a fait sourciller les cercles internationaux, où le scepticisme abonde quant à son efficacité.

La carotte et le bâton, et les concessions

Au cœur de l'initiative de Trump se trouve un cessez-le-feu intérimaire de 30 jours, que l'Ukraine a accepté le mois dernier à la suite de pourparlers à Djeddah, en Arabie saoudite. Le plan appelle les deux parties à cesser les attaques le long des lignes de front et dans la mer Noire, à faciliter les échanges humanitaires tels que les échanges de prisonniers et le rapatriement des enfants, et à entamer des négociations pour une paix permanente. Cependant, la Russie n'a pas encore officiellement accepté la proposition, Moscou exigeant des conditions préalables qui incluent la fin de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine et la reconnaissance de ses gains territoriaux – des conditions que l'Occident voit vouées à l'échec.

L'envoyé présidentiel des États-Unis en Ukraine, le lieutenant-général à la retraite Keith Kellogg, a lancé des plans exigeant que l'Ukraine cède des territoires occupés à la Russie et abandonne ses aspirations à l'OTAN. Sa proposition préconise de geler les lignes de front actuelles et de conditionner l'aide américaine à la participation de Kiev aux pourparlers. Le vice-président JD Vance a également fait pression pour une zone démilitarisée le long des lignes de bataille existantes, affirmant que l'Ukraine n'avait pas les moyens militaires nécessaires pour récupérer les terres occupées. Trump a lié le soutien américain à l'accès aux minéraux critiques de l'Ukraine, tels que le lithium et l'uranium, un point de discorde lors du fiasco de la Maison Blanche en février 2025 avec le Zelenskyy.

Plus récemment, Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 25 à 50 % sur les exportations de pétrole russe si Poutine refusait un cessez-le-feu, dans le but de faire pression sur Moscou par l'intermédiaire de ses alliés dépendants de l'énergie comme la Chine et l'Inde. Cette décision a été considérée comme une tentative audacieuse de tirer parti de la pression économique, mais elle risque de déstabiliser les marchés mondiaux de l'énergie.

Progrès limités, escalade des tensions

Zelenskiy a donc accepté le cessez-le-feu de 30 jours sous la pression des États-Unis, rétablissant le partage de renseignements et l'aide militaire après une brève suspension. Cependant, les intentions de la Russie restent floues, avec des frappes de drones continues sur des villes comme Soumy et Odessa malgré l'engagement de Poutine à cesser les attaques contre les infrastructures énergétiques. Le Kremlin a exploité l'empressement de Trump à conclure un accord, attachant des conditions « irréalistes » aux pourparlers de cessez-le-feu tout en poursuivant son offensive, tirant parti du soutien de l'Iran, de la Corée du Nord et de la Chine.

Les sondages montrent que 55 % des Américains désapprouvent la gestion de la guerre par Trump, avec des inquiétudes quant à son alignement avec Poutine et des politiques d'aide « erratiques ». La pause de l'aide militaire en mars 2025 a suscité des critiques bi-partisanes, mettant en évidence les défis politiques auxquels Trump est confronté dans son pays.

Défis à venir

Les observateurs internationaux doutent de la volonté de Poutine d’accepter des compromis alors que la Russie détient l'avantage sur le champ de bataille. Ses exigences, enracinées dans des revendications territoriales maximalistes, suggèrent des tactiques dilatoires pour consolider les acquis. La menace de Trump d'imposer des tarifs sur le pétrole pourrait mettre à l'épreuve ce calcul, mais les sanctions secondaires se heurtent à des obstacles logistiques compte tenu des restrictions occidentales existantes.

Malgré les pénuries en main-d'œuvre et en munitions, l'Ukraine conserve le soutien des alliés occidentaux. Cependant, l'implication des États-Unis étant incertaine, des dirigeants européens comme le Français Emmanuel Macron et le Britannique Keir Starmer mobilisent des cadres alternatifs de maintien de la paix. Sans le soutien américain, leur influence sur Moscou reste limitée.

Si la diplomatie échoue, Trump est confronté à un dilemme : redoubler d'efforts pour faire pression sur l'Ukraine (risquant d'éroder davantage la crédibilité des États-Unis) ou pivoter vers l'armement agressif de Kiev – un renversement de sa position « America First ». Ce dernier pivot pourrait tendre les relations avec Poutine, récemment critiqué par Trump.

Implications plus profondes

L'insistance de Trump à mettre l'OTAN à l'écart et à faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle abandonne ses aspirations à l'adhésion a déclenché des débats existentiels au sein de l'alliance. Les pays d'Europe de l'Est comme la Pologne et les pays baltes avertissent que céder aux exigences russes encouragerait Poutine à tester les engagements de l'OTAN au titre de l'article 5 ailleurs. Pendant ce temps, la France et l'Allemagne font pression pour une « Union européenne de la défense » afin de réduire la dépendance à l'égard du leadership américain.

Les tarifs proposés sur le pétrole russe risquent de déstabiliser les marchés de l'énergie. La Chine et l'Inde, principaux acheteurs de brut russe à prix réduit, ont juré de défier la « coercition illégale des États-Unis », tandis que l'Arabie saoudite met en garde contre des réductions de production en représailles. Des rapports des services de renseignement américains révèlent que la Chine fournit des technologies à double usage à Moscou tout en obtenant des baux à long terme sur des terres agricoles et des mines de lithium ukrainiennes. L'accent mis par Trump sur les minéraux critiques s'aligne sur la stratégie de la Chine, faisant craindre une « nouvelle ruée vers les ressources » qui mettrait de côté la souveraineté de Kiev.

La guerre a également déclenché un conflit dans le cyberespace. Des pirates informatiques russes ont ciblé des systèmes électoraux et des infrastructures critiques aux États-Unis, tandis que les armées informatiques ukrainiennes ont perturbé la logistique russe. L'accent mis par Trump sur la diplomatie conventionnelle néglige ce front, laissant des lacunes en matière de dissuasion. Une attaque majeure contre les réseaux électriques ou les systèmes financiers américains pourrait forcer une réponse militaire, risquant ainsi un conflit direct entre l'OTAN et la Russie.

Les propositions de Trump ne répondent pas non plus aux menaces répétées de Poutine de déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Le Pentagone rapporte que la Russie a rapproché ses ogives de la frontière ukrainienne, tandis que les États-Unis n'ont pas réaffirmé leur politique de « non-recours en premier ». Cette ambiguïté augmente les risques d'erreurs de calcul.

Pour l'instant, comme l'a fait remarquer Zelensky, « la diplomatie avec Moscou doit être soutenue par la puissance de feu ». La question de savoir si Trump tiendra compte de ce conseil pourrait déterminer la trajectoire de la guerre et son propre destin politique.

Politique

Politique