الزمن قطار عابر لا يتوقّف في محطة ولا يلتزم مواقيت ولا يعترف بمناسبات.

وحده الإنسان اخترع له تقويماً (ميلاديّاً أو هجريّاً أو سواهما) وأعياداً، ووزّعه سنواتٍ وأسابيعَ وأيّاماً وساعاتٍ ودقائقَ وثوانيَ وأعشاراً، ووضع له ترسيماً فاصلاً بين الليل والنهار.

وهذا الاختراع كان لتنظيم حياة البشر والأمم، ولضبط الأعمال وأنظمة الدول والمؤسسات، بينما الزمن الكوني براء من هذه النظم والترتيبات ومواعيد الاحتفالات، يسير في خط مستقيم لا ارتداد فيه ولا تكرار.

لذلك، فإن لجوء الناس إلى الاحتفال بطيّ صفحة سنة وفتح أخرى جديدة يرتبط بعامل نفسي وذاتي، وبتقليد تاريخي عام، وليس بانقلاب أو تغيير حصلا بين ليلة وضحاها، في التطورات وتحديد المصائر.

على أن اللبنانيين هذه المرة، وخلافاً للمراوحة التي عانوها سنواتٍ مديدة، أحسّوا بفارق مفصلي ووجودي بين عام انقضى وآخَر بدأ، واستبشروا خيراً بالخلَف، على خلفيّة التغيير الكبير الذي أجراه السلف، وهو تغيير لا سابق له ولم يكن محسوباً على المدى المتوسّط.

صحيح أن ثمن هذا التغيير كان ثقيلاً وباهظاً، في البشر والحجر، لكنّه يفتح أفقاً جديداً ويقطع مع معاناة دامت سنوات جوفاء وكادت تُقفل نوافذ الحلول والآمال. والمهم فيه أنه غير يتيم ولا محصور في الجغرافيا اللبنانية، بل له اتساعه عبر سوريّا الجديدة إلى سائر المنطقة، سواء سُمّي شرق أوسط جديداً أو تعديلاً لصياغات "سايكس - بيكو" القائمة.

ومن هنا يمكن استشراف خروج لبنان من الشرنقة العسكرية والسياسية التي زُجّ فيها، ومن حلقات الموت المفرغة التي حاصرته، نحو رحاب العالم العربي والمجتمع الدولي، في صيغة حياة تتلاءم مع مقتضيات العصر.

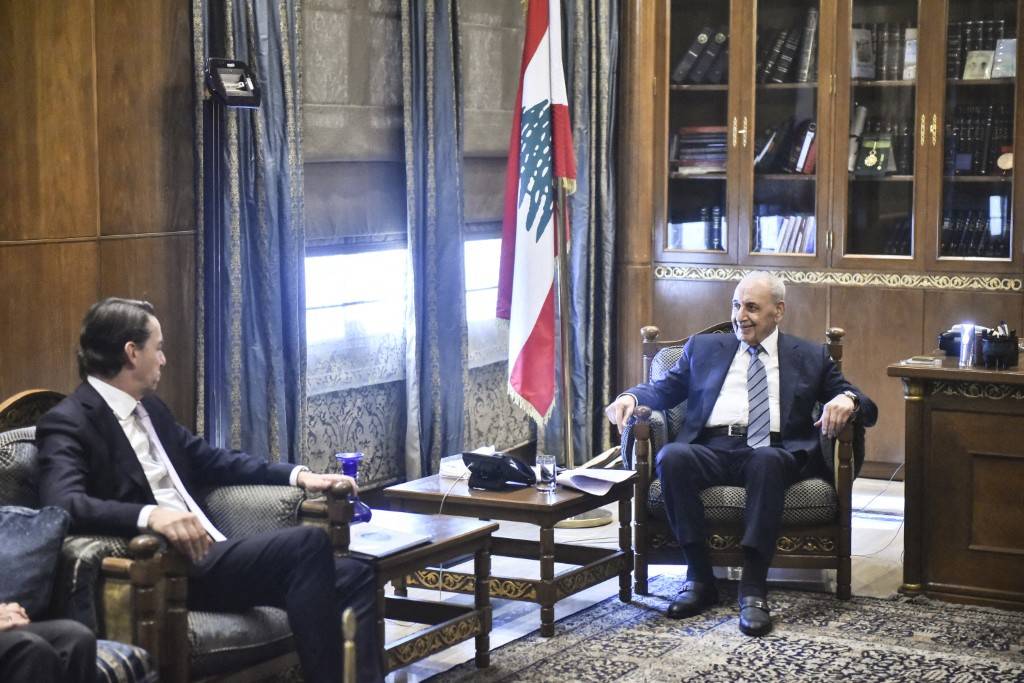

وليس تفصيلاُ أن تشهد بيروت في مطالع العام 2025 دفقاً دبلوماسياً عربياً ودولياً عشية استحقاق رئاسة الجمهورية، والاستحقاقَين الآخرَين، وهما تسلُّم ترامب الرئاسة الأميركية وانتهاء مهلة الـ60 يوماً لاتفاق وقف إطلاق النار.

لا عودة الوسيط الأميركي أموس هوكستين مجرّد علاقات عامّة أو فولكلور سياسي، ولا زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مجرّد بروتوكول دبلوماسي، ولا مستويات الزيارات الفرنسية مجرّد استنساخ لسابقاتها.

وإذا كان الثابت الوحيد الأكيد بين الثلاثة هو استحقاق رئاسة ترامب، فإن الآخرَين معرّضان للتلاعب بموعدَيهما، بما يعني التعديل أو التأجيل، وليس بإطاحتهما من روزنامة الشهرين الأوّلَين من السنة الجارية.

فاتجاه لبنان من العهد القديم إلى الجديد بات غير مرتدّ، ولم تعُد ممكنة إعادة عقارب ساعته إلى الوراء، رغم البقية الباقية من حيوية التعطيل والمعطّلين الذين لا يزالون يتوهّمون أن العالم يسير على وقع خطاهم وحساباتهم القديمة.

إن الواقعية السياسية تفرض سياقاً جديداً للحدث اللبناني تحت رعاية دولية وعربية لصيقة، بحيث لا يمكن إحياء نهج سقط واندثر، وتمرير رئيس للجمهورية من هذا النهج البائد، مع الاعتراف بأنه يحتفظ ببعض مؤثراته العميقة رغم الصدمة البنيوية التي تلقّاها.

فلا عودة الوسيط الأميركي أموس هوكستين مجرّد علاقات عامّة أو فولكلور سياسي، ولا زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مجرّد بروتوكول دبلوماسي، ولا مستويات الزيارات الفرنسية مجرّد استنساخ لسابقاتها.

وفي المقابل غياب تام للحركة الإيرانية تحت ضغط التطورات الطارئة، بعد هجمة الزيارات المتلاحقة لبيروت في الربع الأخير من السنة المنصرمة، وهذا الانكفاء ليس من باب الترفّع عن التدخّل بل من خلفية العجز عن الفعل والتأثير.

كلّها دلالات على أن الوضع اللبناني أصبح في عهدة الحضانة العربية الدولية بصورة كاملة، في إطار رسم الخرائط السياسية الجديدة للشرق الأوسط، وفي مقدّمة هذه الخرائط إنهاء عصر الأحزاب والميليشيات المسلّحة، وإحياء الشرعيات الوطنية كما يحصل الآن في سوريا ولبنان، ولاحقاً في العراق واليمن، وصولاً إلى الرأس في طهران.

منذ عقود، كان الانتقال من سنة إلى أخرى تكراراً للمشهد نفسه، وعلكاً للشعارات نفسها، إلى درجة حبس الآمال، والاقفال على أي تطوّر أو تغيير، حتى حصلت حرب لبنان وتسونامي سوريّا، فتغيّر المعطى الجيوسياسي جذريّاً، وبات من حقّ اللبنانيين الاحتفال بسنة الخلاص، ودائماً في سياق لانهائية التاريخ، والزمن المستقيم الذي لا يأبه بحدود أو سدود.

سياسة

سياسة