بحسب مُنظّمة الشفافية الدولية، احتلّ لبنان المرتبة 149 على 180 دولة بالنسبة لمؤشّر الفساد مع علامة 24 على مئة. وهذه المرتبة تضع لبنان تحت المُعدّل العالمي وتحت المُعدّل الإقليمي، ولها تداعيات على الصعد السياسي والإقتصادي والإجتماعي من باب نظرة المُجتمع الدولي للبنان ومن باب نظرة المواطنين إلى دولتهم ومؤسساتهم العامّة والخاصّة.

والمُعروف عن الفساد في لبنان أنه تحوّل من ممارسات مُعيبة إلى ثقافة أصبح يمتهنها المواطن، موظّفًا أو رجل أعمال أو مسؤولًا بهدف الإثراء أو لتسيير مصالحه وأعطاها صفة "الشطارة". وتفشّت هذه الثقافة بشكلٍ كبير بعد الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان في سبعينيات القرن الماضي وإنتهت في العام 1990 ليُصبح الفساد أداة للحفاظ على السلطة لمن امتهنوا الحرب.

وأكثر الأمثلة تعبيرًا عن الفساد إنفجار مرفأ بيروت في العام 2020 والذي أودّى بحياة 220 شخصًا وسبّب أضرارًا مادية جسيمة. ويأتي الفساد من باب التخزين غير الآمن لموادّ متفجّرة وإهمال حكومي واضح على هذا الصعيد وتدخّلات في القضاء لعرقلة التحقيقات في الانفجار.

يُعطينا العلم عِدة زوايا لمقاربة الفساد، منها نظريات في علم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم الإجتماع وعلم النفس وعلم الجريمة وعلم الإدارة العامّة والنظريات القانونية. وتسمح كلٌ من هذه النظريات بوضع إستراتيجية لمُكافحة الفساد تصبّ مُعظمها في اتجاه واحد يُمكن تلخيصه بإصلاح المؤسسات، والحوافز الإقتصادية، والتغيير الثقافي، ومُعالجة السلوكيات الفردية والجماعية التي تُمكّن الفساد.

وُضِعت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في لبنان للسنوات 2020-2025، إلا أنها لم تُطبّق بسبب غياب الإرادة السياسية الذي لم يكن العائقَ الوحيد. فالأزمة الإقتصادية التي عصفت بلبنان منذ العام 2020 وحولا تزال شكّلت حافزًا للفساد على مُختلف المستويات. ولم تنجح الضغوط الدولية في إلزام السلطات اللبنانية بمُكافحة الفساد على الرغم من القوانين التي شرّعها مجلس النواب حديثًا ومنها إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

في هذا المقال، سنُسلّط الضوء على استراتيجية مُعالجة الفساد من باب مؤشرات الحوكمة العالمية (World Governance Indicators) والتي بحسب المُحاكاة الإحصائية التي قمّنا بها لها تداعيات جمّة على ثلاثة مؤشرات: إدراك الفساد (Corruption Perception)، ثقة الجمهور (Public Trust)، والأداء الاقتصادي (Economic Performance).

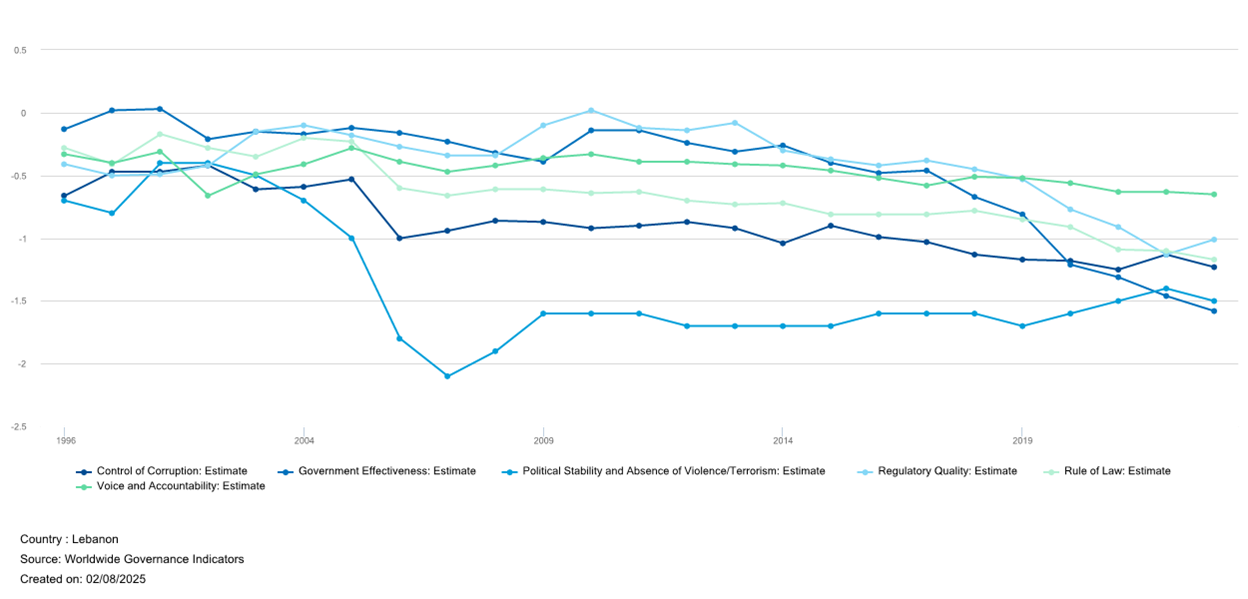

لكن وقبل الدخول في تفاصيل المُحاكاة، يجب معرفة أن مؤشرات الحوكمة العالمية هي مؤشرات تستخدمها الحكومات عالميًا ، والمستثمرون والسياح... لتقييم جودة الحوكمة في البلدان. ويبلغ عدد هذه المؤشرات ستة هي: الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف/الإرهاب، وفعالية الحكومة، وجودة التنظيم والتشريع، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد. وينشرها سنويًا البنك الدولي الذي تُشير أرقامه إلى أن لبنان من أسوأ الدول على الإطلاق في مجال الحوكمة حيث أن كل المؤشرات سلبية (أنظر إلى الرسم البياني رقم 1).

رسم توضيحي 1: مؤشرات الحوكمة العالمية (المصدر: البنك الدولي).

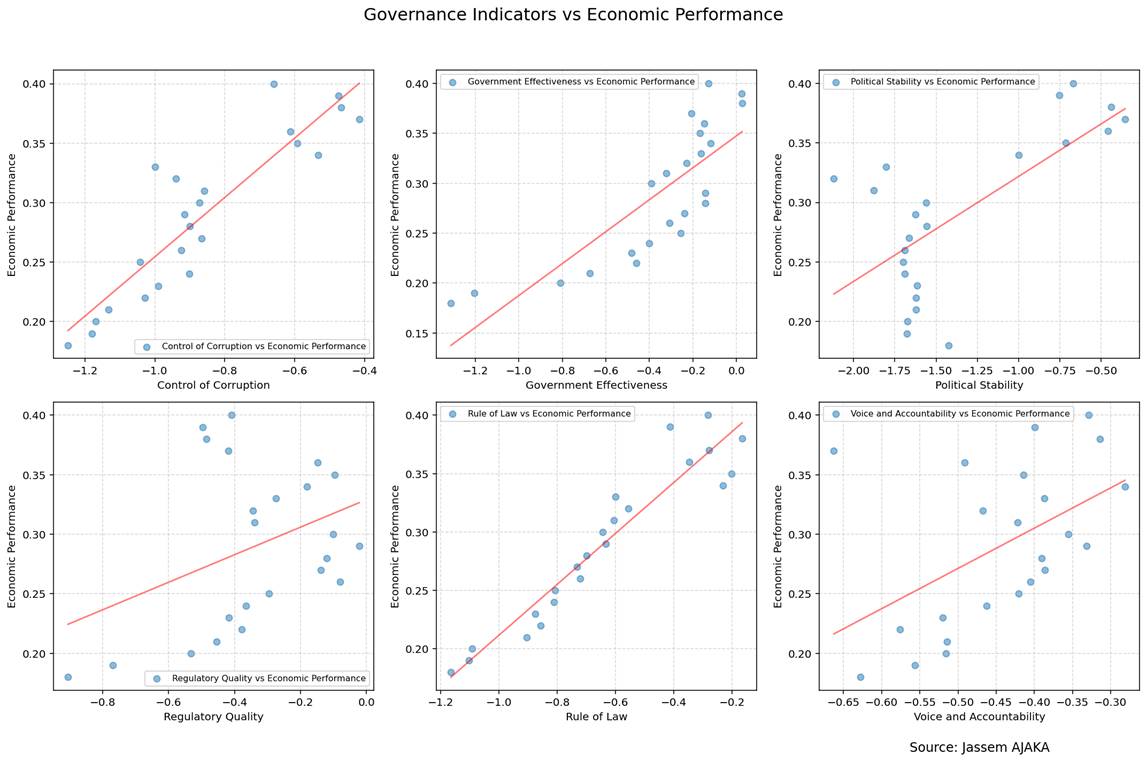

المُحاكاة التي قمّنا بها تُشير إلى علاقة وثيقة بين هذه المؤشرات وثلاثة مؤشرات جوهرية في عالم الاقتصاد وهي : إدراك الفساد (Corruption Perception)، ثقة الجمهور (Public Trust)، والأداء الاقتصادي (Economic Performance). وتُشير النتائج أن تحسين هذه المؤشرات يؤدّي إلى خفض الفساد، ورفع ثقة الجمّهور وتحسين الأداء الإقتصادي (أنظر إلى الرسم البياني رقم 2).

رسم توضيحي 2: العلاقة بين مؤشرات الحوكمة العالمية والأداء الاقتصادي (المصدر: حساباتنا).

لا يُخفى على أحد أن تداعيات تدهور المؤشرات العالمية للحوكمة على لبنان كارثية على المستويات السياسي والاقتصادي والاجتماعي:

على المستوى السياسي: تُساعد مؤشرات الحوكمة العالمية المسؤولين على صياغة سياسات ملائمة لوضع البلد منها الصوت والمساءلة التي تُعتبر رمزًا من رموز الديمقراطية في العالم والتي تُستخدَم للحكم عليه دوليًا. أيضًا للشفافية والمساءلة دور أساسي في مُحاربة الفساد بحيث يُمارس المُجتمع الدولي ضغوطًا كبيرة على البلدان التي تكون فيها الشفافية والمساءلة ضعيفة. ولهذه المؤشرات دور أساسي في تسهيل المساعدات المالية الدولية كما حال لبنان الذي يرفض المُجتمع الدولي مُساعدته من دون إصلاحات في الحوكمة. وماذا نقول عن الاستقرار السياسي والأمني، وهو الشرط الأساسي لأي مُجتمع في العالم.

على المستوى الاقتصادي: لا يُخفى على أحد أن للحوكمة الرشيدة دورًا جوهريًّا في تحفيز الاستثمارات التي هي وقود الاقتصاد. وبالتالي ينظر أي مُستثمر خارجي أو داخلي إلى مؤشرات الحوكمة قبل القيام بأي خطوة استثمارية. كما ترتبط التنمية الإقتصادية بشكلٍ آليّ بالحوكمة الرشيدة من باب ضمانة سيادة القانون (حقوق الملكية وإنفاذ العقود والحد من الفساد).

على المستوى الاجتماعي: يعتمد أساس التماسك الاجتماعي على الثقة بالدولة ومؤسساتها. وفي غياب هذه الثقة، تنتج حكمًا اضطرابات اجتماعية من عدم رضى الجمهور عن الأداء العام. وهنا تظهر فعّالية الحكومة في توفير الخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليم والبنية الأساسية، وفي العدالة الاجتماعية التي تعتمد بشكلٍ أساسي على سيادة القانون والسيطرة على الفساد. وللمشاركة المدنية دور أساسي في تعزيز الاستقرار الإجتماعي من خلال الصوت والمساءلة التي يمكن أن تُقلّص الفارق بين إجراءات الحكومة وتطلّعات المواطنين.

ماذا يُمكن لحكومة سلام أن تفعل على هذا الصعيد؟ الجواب يأتي من باب مؤشرات الحوكمة:

أولًا – الصوت والمساءلة: هناك العديد من الخطوات لتعزيز الصوت والمساءلة منها نزاهة الانتخابات وتعزيز العمل البرلماني وتعزيز حرية التعبير وحماية حرية وسائل الإعلام والحرية الرقمية وتعزيز المشاركة المدنية وتثقيف المواطن على حقوقه وإشراك الجمهور في عمليات صنع القرار. يضاف إليها دعم المجتمع المدني وتعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات وتحسين آليات المساءلة بتعزيز هيئات الرقابة المستقلة وحماية المبلّغين عن الفساد، وضمان استقلالية القضاء وفعاليته، والحوكة الإلكترونية، والتعاون الدولي، وتعزيز ثقافة المساءلة، وإشراك الفئات المهمَّشة...

ثانيًا – الاستقرار السياسي وغياب العنف/الإرهاب: تحسين هذا المؤشر يتطلب اتّباع نهج شامل ومتعدّد الأوجه يعالج عدة نقاط منها الأمن والقضايا السياسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي. وبالتالي يجب العمل على عدة محاور نذكر منها: تعزيز الحوكمة الشاملة ونزاهة الانتخابات وخلق فرص العمل والمساواة الاقتصادية. يضاف إليها إصلاح المؤسسات الأمنية والتعليم والتوعية وبرامج مكافحة التطرف وتحقيق العدالة الاجتماعية والتعاون الدولي وسيادة القانون وتشريعات مكافحة الإرهاب، ومسؤولية وسائل الإعلام، والتماسك الاجتماعي...

ثالثًا – فعالية الحكومة: من الخطوات التي يُمكن القيام بها لتعزيز فعّالية الحكومة يُمكن ذكر تعزيز إدارة القطاع العام والتوظيف على أساس الجدارة والتدريب والتطوير، وتنفيذ السياسات مع التقييم اللاحق، وتحسين تقديم الخدمات العامة، والتحول الرقمي، وتعزيز الشفافية والمساءلة،و تعزيز التنسيق والتكامل بين كل مؤسسات الدولة وإداراتها، وإصلاح الإدارة المالية للدوّلة ومنها شفافية الميزانية وقطوعات الحسابات، وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، واعتماد سيادة القانون، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة، ومعالجة الفساد...

رابعًا – جودة التشريع: أمر حيوي لبيئة الأعمال وبالتالي يجب العمل على تقييم أي تشريع جديد قبل إقراره، وتبسيط وتنظيم المُعاملات الإدارية، واعتماد الشفافية في التشريع والتنظيم، وإتاحة حق الوصول المفتوح إلى المعلومات، والمواءمة مع المعايير الدولية، والاتساق بين القطاعات والمساءلة والإشراف، وتعيين هيئات تنظيمية مستقلة وتشجيع الامتثال والتكامل التكنولوجي، و التعاون الدولي اومع القطاع الخاص...

خامسًا – سيادة القانون: هي من الأعمدة الأساسية في الأنظمة الديمقراطية لضمان العدالة والمساواة أمام القانون والذي ينسحب حكمًا على التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي. هذا المؤشر من الأهمّ على الإطلاق، ومن الخطوات الواجب اتخاذها لتحسينه استقلالية القضاء والتشدد في إنفاذ القانون وتحسين الأطر القانونية، وتعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة القضائية، وحماية المبلغين عن المخالفات...

سادسًا –السيطرة على الفساد: مُكافحة الفساد هي من المهام الأصعب على الإطلاق في كل دول العالم. وإذا كانت دول أنجح من أخرى في مكافحة الفساد، فلاعتمادها نهجًا متعدد الأوجه، يشمل الإصلاحات القانونية والمؤسسية والثقافية والتكنولوجية. نذكر منها، كشف أصول المسؤولين، وتعيين هيئات مستقلة للمكافحة، واستقلالية القضاء، تعزيز إنفاذ القانون، واعتماد الشفافية في بيانات الحكومة المفتوحة والمشتريات العامة والتدقيق والرقابةـ يضاف إليها الحد من المعاملات النقدية، والتشدّد في الإفصاح الضريبي والمالي، واعتماد المكننة والحوكة الإلكترونية، وتعزيز ثقافة النزاهة...

يبقى القول أنّ كل ما تقدّم من خطوات هو رهينة الإرادة السياسية للأحزاب التي تُشارك في الحكومة. فهل من رغبة لهذه القوى؟ مما لا شكّ فيه أن الضغط الدولي كبير! ولكن تبقى الأحزاب السياسية هي المُمثل الشرعي للمواطن اللبناني، وبالتالي خيار الإصلاح هو خيار المواطن.

سياسة

سياسة