ما جرى أوّل من أمس بين السلطة على مختلف تلاوينها والمجتمع الدولي، "شُوهد"، أو كما يقال بلغة يفهمها الأوروبيون "déjà vu". فكلّ مرة يعلو صراخ المسؤولين اللبنانيين احتجاجاً على ضغط النازحين السوريين، يكون الهدف "استعطاء" المزيد من التمويل، وليس استدراج الحلول الناجعة لهذا الملف الشائك والمعقّد. وكثيراً ما تُستبق هذه الطريقة المكشوفة في التعامل بـ"تفليت" قوارب الموت، وإثارة الحزازات بين السوريين والمقيمين، وتسعير حملات إغراق أوروبا بالنازحين، وتعاظم الشكاوى من عجز الاقتصاد، وعدم قدرته على تحمّل المزيد من الأعباء. فتأتي بضعة ملايين من الدولارات، "فيسكت" الجميع بانتظار جولة جديدة من الابتزاز، يبدو أنّها لن تحصل قبل العام 2027.

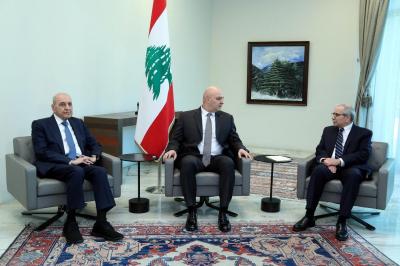

الأول من أمس، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من بيروت، بعدما التقت والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن حزمة مالية مقدارها مليار يورو، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري إلى العام 2027. وتهدف، في الظاهر، إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وفي المضمون تهدف إلى منع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين. ولذا سيخصّص 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ لكلّ ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة أزمة النازحين، و264 مليون يورو لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.

عوائد النزوح السوري على الاقتصاد

المقاربة الاقتصادية البحت لملف النّازحين السوريين، تفترض وضع القضية في ميزان الربح والخسارة. "هل الكلفة التي يتحمّلها الاقتصاد جرّاء النزوح أكبر من العوائد المحققة؟"، يسأل رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق د. باتريك مارديني. وتوازياً "هل المشكلة في عدد النازحين أم في عجز الاقتصاد وتخلّف بناه التحتية ومعاناته من المشكلات البنيوية؟". هذان السؤالان لم يجدا بعد جوابين شافين عنهما، ولكن من المؤكد أنّ النازحين وضعوا في "كفة" الربح مجموعة من الفوائد للاقتصاد، بحسب مارديني، وأبرزها:

- المساعدات النقدية والعينية التي تصل إلى النازحين من المؤسسات الدولية (WFP، UNHCR). إذ يُصرف جزء كبير من الأموال النقدية في لبنان، وتتضمّن المساعدات الغذائية منتجات محلية، وهو ما يحفّز القطاعين الصناعي والزراعي.

- المساعدات النقدية للمدارس ولأساتذة التعليم الرسمي (300 دولار شهرياً من اليونيسف) المشروطة بشكل أو بآخر بتعليم النازحين.

- اليد العاملة الرخيصة، ولا سيما في مجالات البناء والزراعة والصناعة. وهذا ما سمح للكثير من المؤسسات الانتاجية والخدماتية تخفيض تكاليفها بسبب اليد العاملة الرخيصة، وبالتالي، المحافظة على استمرارها بدلاً من إقفالها. ويخطئ من يظنّ أنّ هذه المؤسسات كانت تنوي تشغيل اللبنانيين.

- استئجار المساكن وتأمين عوائد لأصحابها اللبنانيين.

- الاستهلاك، والطلب على المنتجات المحلّية، ولا سيما الزراعية، يحرّكان العجلة الاقتصادية ويولّدان ما يعرف بـ "المضاعف". لأنّ الطلب على المنتجات الزراعية والصناعية الوطنية مثلاً يحفّز الإنتاج، وتحفيز الإنتاج يزيد الاستثمار، وزيادة الاستثمار تولّد المزيد من فرص العمل، وزيادة فرص العمل تقلّل البطالة وتزيد المداخيل... وهكذا دواليك إلى أن تنطلق الدورة الاقتصادية الانطلاقة المفترضة.

- المبادرات الفردية بفتح مؤسسات تجارية وصناعية وخدماتية بكلفة متدنية وتعزيز المنافسة. ومن ثم تخفيض الأسعار على المستهلكين السوريين واللبنانيين.

تخلّف القطاعات العامة الخدماتية يفاقم المشكلة

أمّا في ما يتعلق بالكلفة، ولا سيما الضغط على البنى التحتية من كهرباء ومياه ونفايات واتصالات، فإنّ "المشكلة تكمن في ترهل هذه القطاعات نتيجة احتكار الدولة للخدمات وعدم تطويرها، والعمل على فتحها للمنافسة بغية تخفيض الأسعار وتحسين الخدمات. وليس بسبب زيادة عدد المستهلكين الذي مثّله النازحون"، بحسب مارديني. "فالمنطق الاقتصادي يفترض أنّ زيادة الطلب تمثّل ربحاً. وهو ما يتمناه أيّ مستثمر. إلّا أنّ هذا لم يحصل في لبنان بسبب تخلّف هذه القطاعات وعجزها عن تأمين الخدمات". وعليه، فبدلاً من أن يحفّز النزوح السوري الدولة على حلّ المشكلات البنيوية عن طريق "الدفع من المستهلك عبر السماح للبلديات تأمين الخدمات من خلال القطاع الخاص، لجأت إلى التسول. وهذا كله لا يصبّ في مصلحة الاقتصاد ولا في مصالح النازحين السوريين، إنّما يصب في جيوب أصحاب الصفقات على حساب الوطن والاقتصاد"، من وجهة نظر مارديني. "وكان الأجدى تخصيص الأموال للإصلاحات الهيكلية والبنيوية بدلاً من تقديمها إلى سلطة أثبتت عدم جديتها في التعاطي مع مختلف الملفات الاقتصادية".

التكاليف في الكفّة الأخرى من الميزان

في ميزان الخسارة، تراوح كلفة النزوح السوري سنوياً بين 6.6 مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية، ومليارين بحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. فرئيس الحكومة السابق حسان دياب قدّر كلفة النزوح في مؤتمر بروكسل الخامس في العام 2020 بحوالى 46.5 مليار دولار من العام 2011 إلى العام 2018، أي بمتوسط كلفة سنوية تصل إلى 6.6 مليار دولار. وإذا ما أضفنا السنوات حتى 2024، فإنّ كلفة النزوح ترتفع إلى 85.8 مليار دولار بحسب المنطق المعتمد. مع العلم أنّ سنوات الأزمة ضاعفت كلفة النازحين بشكل أكبر بكثير. إذ استفاد النازحون من الدعم المخصص على السلع والمحروقات، إذ اُنفق عليه قرابة 10 مليارات دولار من أموال المودعين. كما شكّل وجودهم ضغطاً كبيراً على الدولار نتيجة تحويل ما يتقاضونه إلى الدولار لتحويله إلى سوريا أو لتصريفه على الحدود كما تنصّ الاجراءات السورية عند دخول مواطنيها. وبحسب أحد المصادر التجارية، فإنّ "زيادة الطلب من النازحين على السلع لم ينعكس إيجاباً على الاقتصاد، إنّما شكّل عنصر ضغط كبيراً على الميزان التجاري لأنّ أكثر من 90 في المئة من السلع مستوردة. وهذا ما فاقم عجز الحساب الجاري وميزان المدفوعات، وشكّل ضغطاً على سعر الصرف". مع العلم أنّ هذه المشكلة ترتبط، بحسب المصدر، "بواقع الاقتصاد الريعي، الذي يعتمد على الاستيراد اعتماداً كبيراً. وفي ما يتعلّق بالمواد الأولية للصناعات المحلّية، فإنّ زيادة الطلب سواء للاستهلاك الداخلي أو للتهريب إلى الداخل السوري، قلّصت فرص التعافي الداخلية وإمكان العمل على إصلاح هذه المشكلة الجوهرية. خصوصاً أنّ الإنتاج الوطني في مختلف المجالات قاصر عن تلبية الحاجات، فكيف إذا أضيف إليه نحو مليوني مستهلك".

المساعدات لا تغطّي التكاليف

الانطلاق من كلفة النزوح الأدنى التي تقدّر بملياري دولار سنوياً، يقودنا إلى تقدير الكلفة الإجمالية منذ العام 2011 بـ 26 مليار دولار. وهنا يكمن السؤال الجوهري: هل نال لبنان مساعدات وزيادة في الإنتاج خلال هذه السنوات تعادل أو تفوق هذه الكلفة؟ تفيد الأرقام بأنّ لبنان نال، بالإضافة إلى المليار يورو الأخيرة، مساعدات بقيمة 9 مليارات دولار، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بين العامين 2011 و2022، وأنفقت بعض المنظمات الدولية مبالغ بملايين الدولارات ما زالت غير محصاة بشكل دقيق. إلّا أن معظم ما ناله لبنان من مساعدات مباشرة لا يتجاوز نصف كلفة الإنفاق. أمّا على صعيد الاقتصاد الكلّي، فإنّ معدّلات النمو لم تتجاوز 3 في المئة في الأعوام 2011 إلى 2019، وتحول النمو إلى سلبي بعد العام 2020. وعليه، تراجع الناتج المحلّي الإجمالي من 55 مليار دولار إلى أقلّ من 20 ملياراً. والمشكلة الكبرى تكمن، بحسب المصدر، في أنّ "الناتج المولّد من النازحين يقع بمعظمه في خانة الاقتصاد الأسود، أي غير الشرعي أو المقونن. وهو لا يرتدّ إيجاباً على الاقتصاد ويؤدّي إلى منافسة بقية القطاعات بشكل غير عادل. ولا يمكن فهم مساهمة اقتصاد النازحين الحقيقي إلّا بعد القضاء على الاقتصادين الأسود والكاش".

بين الإيجابيات والسلبيات يبقى أخطر ما يتهدّد ملفّ النازحين أمران أساسيان، هما: الشعبوية المترافقة مع ابتزاز المسؤولين، واستمرار إهمال السلطة للإصلاحات البنيوية، ولا سيما في القطاعات العامة المتعلّقة بتخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الخدمات وقدرتها على النمو والازدهار.

سياسة

سياسة